こんにちは、広報担当の庄瀬です。

さて、世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症ですが、個人だけでなく企業側も今あらゆる対策を講じていますよね。企業によって対策は様々ですが、今回は代表的なものを例に挙げながら弊社の対策についてご紹介していきたいと思います。

1. オンライン会議の推奨

IT企業に限らず 、社外との打ち合わせなどをオンライン化する企業は増えつつあります。迎える側と迎えられる側、両者にとって非常に効果的かつ導入しやすい取り組みではないでしょうか。

いつもはできる限り直接お会いするよう努めているクライアント様との打ち合わせですが、弊社でも当面の間オンラインでの実施をお願いしている状態です。

シーズが利用しているWeb会議ツール「ZOOM」の使い心地について

現在、シーズでオンライン会議を行うときは ZOOM というサービスを利用しています。

3名以上の利用時は40分経つと接続が切れてしまうので、1つ有料契約に切り合え共用アカウントとして使用しています。実際に使ってみた感想ですが、以下の部分が魅力と感じています。

- 高音質で高画質。他サービスと比べると接続が安定している印象

- 相手にURLを共有するだけで簡単に接続してもらえる

- 画面共有ができる

- シーズ全社員30名の同時接続も問題なく対応

- ミーティングスケジュールを事前予約できる

ZOOM にはWeb会議ツールに必要な一通りの機能が実装されているので、多くの企業で問題なく利用できるサービスだと思います。

2. 社員リモートワーク制度の緩和措置

もともとシーズでは3日/月までリモートワークが可能な「リモートワーク制度」を導入していますが、現在はそれを緩和し無期限のリモートワーク処置を実施しています。そのうち、通勤で公共交通機関を利用する社員については強制リモートワークを定め、近隣に住む社員にもリモートワークを許可するかたちにして、なるべく人が密集しないよう社員たちの安全を考えた対策を講じています。

それにより、オフィスに集まる社員数は現在3分の1程度になってしまいましたが、毎朝シーズでは午前11時に全体朝礼を行っているためオンラインで集まることにしました。集まる際は、先ほどご紹介した ZOOM を使ってオフィス+リモート社員たちの皆で情報共有を行っています。

おかげさまで、今のところシーズの社員たちは皆問題なく業務を遂行しています!

そして見てのとおり、ZOOM では自分の背景を自由に設定できるので、他の人は「え、あの人どこにいるの?」という錯覚を味わいながらMTGすることができます(笑)

そんな自由な雰囲気で始まるシーズの朝礼。

画面の向こうでは、毎日この背景設定を使って海外リモート気分を味わっていたり、オリジナルのイラストを設定したり、観光客になりきったパフォーマンスで皆を盛り上げてくれるリモート社員がいたりと、オフィスにいるメンバーたちを楽しませてくれました。(写真:左)

また、その中で発見した裏技ですが・・・背景画像に自分の写真を設定すると、あたかも会議に参加しているかの様子を映し出すことができるのです!(写真:右)こんな技は絶対に使わないように皆さん気を付けましょう!

「オフィス勤務」か「リモート勤務」をslack上で確認しています

順調に進んでいたシーズのリモートワークですが、ある問題が起こりました。

近隣に住む社員たちのリモートワークは強制ではないので自由に選ぶことができます。そのため、その日誰がオフィスにいて誰がリモートで働いているのか把握しずらくなってしまいました。

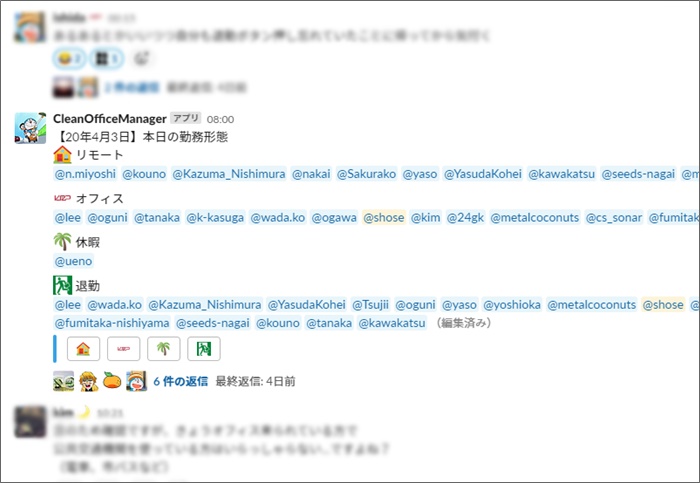

そこで、エンジニアの石田渉さんがつくってくれた slackのbot がこちらです!

毎朝8時になるとその日の勤怠形態をチェックするbotが流れるので、業務をスタートした人から「家(リモート)」か「KRP(オフィス)」どちらかのボタンを押して全体に連絡できる仕組みです。 他にも、勤務中か退勤後なのか分かりやすいように「退勤」ボタンと、 「休暇(有給)」 ボタンを用意してくれて、オフィスに居なくても全員の勤務状況が把握できるようになりました。

石田さん、仕事が早い!!こんな風に「あったら良いな」をすぐにつくれてしまうエンジニアさんって本当にすごいと思います。

まとめ

今回、社員および関係各位の皆さまの安全を考え長期リモートワークに踏み切ったシーズですが、ここまで長い期間をこれほど多くの社員がリモートで働いた経験はありませんでした。当初はパフォーマンスの低下やレスポンスの遅れなどが懸念されていましたが、その後のアンケート調査によると、課題はあるものの皆業務に専念できているという認識でいることが確認できましたので、事態が収束するまで続けてみようと考えています。

また、シーズではもともとリモートワーク制度が存在していたため、今回の長期リモートもスムーズに導入することができたと思います。

皆に会社で会えないのは寂しいですが、今回の経験から様々な企業でリモートやオンラインの普及が拡がり、今後ますます柔軟な働き方ができるようになりそうですね。